量子医理工学コース

粒子線医理工学講座

放射線治療医学分野

注目のキーワード:先端放射線治療、放射線治療医学物理、画像誘導、動体追跡装置

放射線医学物理学分野

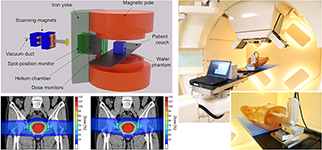

陽子線治療に関する研究開発の例 https://qsre.eng.hokudai.ac.jp/ )。

注目のキーワード:粒子線治療、動体追跡技術、高精度画像誘導技術

放射線医理工学講座

医療基礎物理学分野

合川 正幸 教授 (理学研究院)

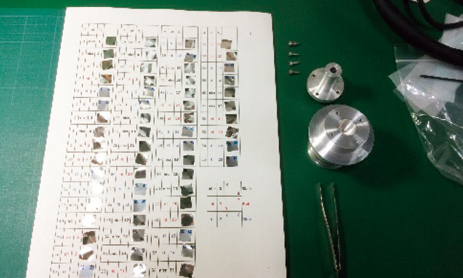

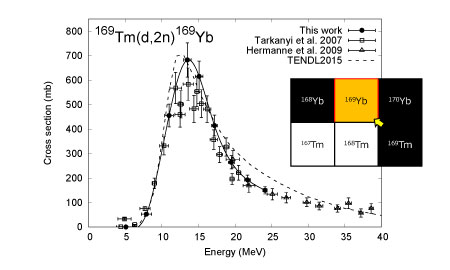

実験の標的として用いた金属箔 169 Tm(d,2n)169 Ybの断面積

注目のキーワード:放射性同位体、原子核反応、放射化断面積

医学物理工学分野

放射線治療装置、動体追跡

注目のキーワード:線量測定、放射線治療計画装置、新アルゴリズム研究開発、品質管理の技術

臨床医学物理学分野

北海道大学病院、放射線治療装置

注目のキーワード:臨床医学物理学、強度変調放射線治療、陽子線治療、動体追跡放射線治療、放射線治療計画

分子医理工学コース

画像医理工学講座

医用画像解析学分野

我妻 慧 准教授 (保健科学研究院)

核医学は放射性同位元素の薬剤を人体に投与し、体内から放出される放射線を検査装置で検出することで、臓器や組織の機能や代謝の情報を画像および数値データとして取得し、診断や治療に活用する学問です。医用画像解析学分野では、核医学検査におけるsingle photon emission computed tomography(SPECT)とpositron emission tomography(PET)画像を対象に、画像再構成技術、画像処理技術、AIを活用した深層学習技術を駆使して、画質や診断能の向上を目的とした画像の作成、および定量性の向上を目的とした数値データの解析に関する研究を行っています。近年は認知症のバイオマーカーであるアミロイド・タウPETの標準化および最先端技術を駆使した半導体PET・SPECT装置の臨床応用に関する研究を推進しています。研究活動を通じて、核医学技術や画像処理・解析技術を習得した医療技術者および研究者の育成に取り組んでいます。

注目のキーワード:核医学、画質評価、深層学習、定量解析、認知症

応用分子画像科学分野

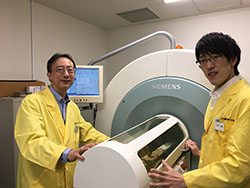

久下教授と水野助教

注目のキーワード:分子画像診断、分子プローブデザイン、分子プローブ合成技術、

セラノスティックス

生物指標画像科学分野

タ キンキン 准教授 (医学研究院)

MRI撮像の様子

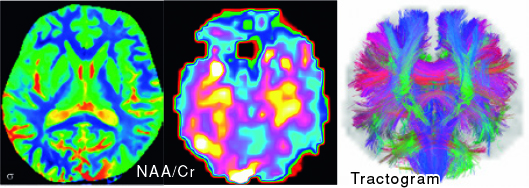

MRIを用いた非侵襲的定量画像

近年、分子標的治療法や陽子線などによるピンポイント照射を用いた個別化医療技術が注目を浴びています。MRIやCTなどの非侵襲的画像法は、これら治療法の選択や治療計画、治療効果予測・判定に幅広く応用されています。本分野では、最新MRIやCT技術を用いて、高い分解能と定量性を有する高精度な画像診断法、従来は指摘が困難であった微細な病変や早期生体変化を、非侵襲的に検出可能な撮像法、形態情報のみならず、細胞・分子レベルでの生体機能変化を反映できる非侵襲的な撮像法、非侵襲的で患者負担の少ない高精度で最先端の画像診断技術の開発、これら撮像法を用いた正常画像解剖に関する教育・研究を行います。

注目のキーワード:生物指標画像科学、高精度画像診断法の開発、CT、MRI

生物医理工学講座

分子腫瘍学分野

安田 元昭 特任准教授 (歯学研究院)

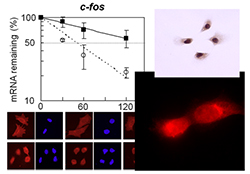

がん細胞のRNAおよびRNA結合タンパクの分子生物学的解析

注目のキーワード:分子生物学的解析法、新たながんの診断・治療法の開発

分子・細胞動態計測分野

小野寺 康仁 准教授 (医学研究院)

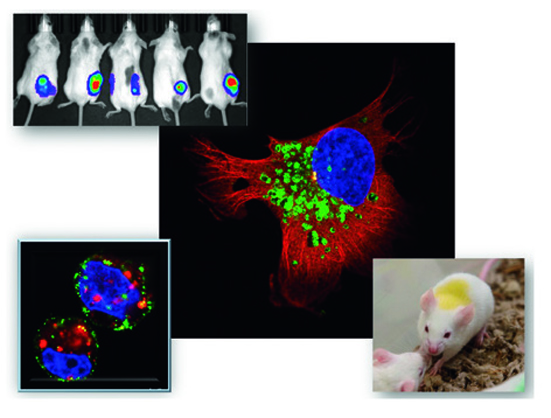

放射線によるがん治療のための分子生物学的研究

注目のキーワード:がん浸潤・転移、小胞輸送、細胞外微小環境、細胞間相互作用、

細胞内代謝、放射線生物学、合成生物学