北海道大学医学院 免疫科学講座 分子神経免疫学教室

教授村上 正晃免疫科学講座

- 1993年、大阪大学大学院医学研究科博士課程修了

- 1993年、北海道大学免疫科学研究所 助手

- 1999年、日本学術振興会 海外特別研究員

- 2001年、コロラド大学 准教授

- 2002年、大阪大学大学院医学系研究科 助教授

- 2007年、大阪大学大学院生命機能研究科 准教授

- 2014年~現在、北海道大学遺伝子病制御研究所、大学院医学院 教授

- 2016年~現在、北海道大学遺伝子病制御研究所 所長

- 2017年~2018年、国立大学共同利用・共同研究拠点協議会 会長

ストレスゲートウェイ反射研究で「病は気から」を科学的に証明

「体内では臓器が互いに連絡を取り合って機能しています。この臓器機能連関(臓器間で機能調節を行う際の伝達機構)の研究は突き詰めると『生きものとは命とはなにか?』の探求です」こう語るのは、分子神経免疫学教室を率いる村上正晃教授です。「私たちはこの臓器機能連関の研究を、神経回路による制御『神経シグナル』という切り口で進めています」

「体内では臓器が互いに連絡を取り合って機能しています。この臓器機能連関(臓器間で機能調節を行う際の伝達機構)の研究は突き詰めると『生きものとは命とはなにか?』の探求です」こう語るのは、分子神経免疫学教室を率いる村上正晃教授です。「私たちはこの臓器機能連関の研究を、神経回路による制御『神経シグナル』という切り口で進めています」

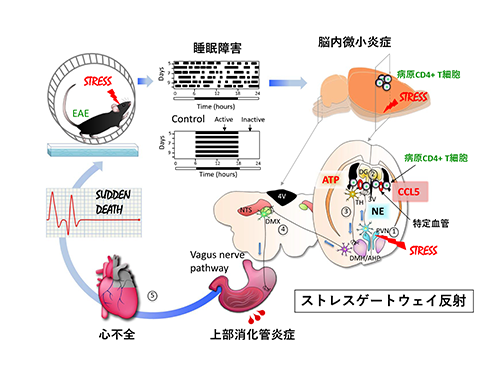

特定の神経回路による免疫反応の制御を研究する「神経シグナル」という新しい学問領域では、炎症反射(Inflammatory Reflex)とゲートウェイ反射(Gateway Reflex)という二つの反射系の研究が知られています。この「ゲートウェイ反射」を2012年に発見したのが村上教授です。重力やストレスなどの環境刺激による特異的な神経回路の活性化が、脳や脊髄の特異的な血管部位の状態を変えて、本来は侵入が許されていない自己反応性T細胞の侵入口(ゲート)を形成する機構です。

これまでに、村上教授の研究チームは重力、電気刺激、痛み、ストレス、光の五つの環境刺激に応じた5タイプのゲートウェイ反射を明らかにしてきました。

「私たちの体内にはくまなく神経回路が走っています。一方で自らの体の成分を外敵とみなして攻撃する自己反応性T細胞が、加齢、ストレス、感染などによって体内で増加してきます。こうした神経系と免疫系が悪い方向に連動することで病が引き起こされることがあります。ゲートウェイ反射研究では、『環境刺激の種類に応じた特異的な神経-血管連関』と『血中の自己反応性T細胞』の2方向からさまざまな臓器機能の相互連関、その不全状態である病態を探求しています。今後は体の各所に存在するゲートウェイ反射を人為的に制御することで、疾患や臓器機能をコントロールするバイオエレクトロニック医療分野で新たな技術が創出されることが期待されます」

村上教授が2012年にCell誌に発表した「重力ゲートウェイ反射」は、重力刺激が引き金となってマウスの第五脊髄の背側の血管内皮にゲートを形成する一連の現象で、2019年には、この「重力ゲートウェイ反射」を重力刺激のない宇宙で検証する実験をNASA、JAXAと共同で行っています。宇宙で約1カ月間飼育した炎症性疾患モデルマウスを現在解析中で「予測どおり宇宙では脊髄レベルでは炎症を発症しなかったようです。一方、宇宙飛行士特有の視覚障害も炎症が関与しているのでは、との仮説で行った網膜炎症モデルは、地上と同様に発症していそうで、成果を報告できそうです」。

「ストレスゲートウェイ反射」は、ストレス社会に生きる私たちがしばしば体感する「病は気から=病は気の持ちようで重くもなれば軽くもなる」という不可思議な現象の正体を科学的に突き止めたとして、2017年に研究成果がリリースされると、国内外のマスメディアが競ってニュースに取り上げました。

「ストレスが引き金となって特定の神経回路が活性化し、脳内の特定血管部位2カ所にゲートウェイ反射を起こします。その際、血中に中枢神経系の抗原を認識する自己反応性T細胞が存在すれば、その部分に集積して微小炎症を誘導。この微小炎症を起点として、その部分に分布する通常は活性化していない神経回路が異常に活性化して、消化管の炎症や心不全から突然死を引き起こすことがわかってきました。この研究により、現代社会の精神的ストレスがさまざまな疾患に関与する仕組みが、自己反応性T細胞を起点とした分子機構や臓器機能連関に依存することが明らかになりました」

一方で「ストレスを受けても病気にならない人がいるので、その理由もきちんと明らかにしたい」と行っているのが、自己反応性T細胞や特異的神経回路に特有の目印となる分子(マーカー)の探索です。「すでに調べがついた候補もあり、2、3年のうちには完了する見込みです。マーカーを発現する細胞や活性化状態を検出することでストレス性疾患のかかりやすさなどの診断が可能になるかもしれません」

実験とデータを積み重ね、新しいコンセプトを見つけてほしい

ゲートウェイ反射で免疫細胞のゲートが開いた部位には、活性化した免疫細胞から分泌される多様な炎症誘導タンパク質が存在し、炎症性因子の産生をさらに増強する分子機構(回路)「IL-6アンプ(炎症アンプ)」が活性化しています。慢性炎症性疾患に深く関与するこのIL-6アンプの発見もまた、大阪大学時代の村上教授によるオリジナルの研究成果です。

「これまでIL-6アンプの活性化に関与する1000を超える遺伝子と、IL-6アンプが産生する500以上の分子群を同定し、それらを元に、いくつかの慢性炎症の分子機構を明らかにしてきました。特に最近は、SNPsから同定された疾患関連遺伝子の多くがIL-6アンプに関わることがわかり、臨床系の教室と共同で、さまざまな臓器の炎症性疾患、自己免疫疾患など多くのヒトの病態について解析を行っています」

村上教授のもとには、「基礎研究の経験を臨床に生かしたい」「新しい研究領域に挑戦したい」などの目的を持った国内外の医師や他学部出身の大学院生が、知識や経験を分け合いながら研究力を養っています。

リウマチ専門医の大学院生、阿部靖矢(のぶや)さんは、「自己免疫疾患の全身性エリトマトーデスは中枢神経病変の解明が進んでおらず、診療が難しい。実験でストレスが患者さんの神経免疫にどのような影響を及ぼしているかを検証したい。臨床医は基礎研究を学ぶことで臨床を別の角度から眺めることができるようになります。診療の際、サイトカインの動きを意識するなど患者さんを診る視点も広がりました」。

また、東京の大学の理工学部を卒業後「大学や教授の雰囲気に惹かれて大学院進学を即決しました」と話す修士課程2年の髙橋信彦さんは、現在「多発性硬化症の再発のメカニズム」など二つのテーマで研究を行っています。「年齢もバックグラウンドもさまざまですが、皆が対等に話し合える環境でのびのびと研究できています」

自らもひたむきに実験を繰り返すことでユニークな発見につなげてきた村上教授。大学院生へのアドバイスも「失敗をしてもとにかく実験をすることです。ていねいにたくさんの実験を行ってデータを積み重ね、これまでのコンセプト、自分の仮説と違う結果をたくさん見つけてほしい。変だなと思えるデータの出現をラッキーととらえ、教科書をただ受け入れるという既存の価値観をひっくり返すことが重要と思います」。

(取材:2019年11月)

硬軟織りなすイベントが盛りだくさん

最新の論文を紹介するジャーナルクラブと各自の研究プロジェクトの進捗報告会を毎週火曜に行っています。このほか大阪大学分子神経科学教室との勉強会や東京大学免疫学教室と合同の研究とスキーの会、折々のケーキ会や食事会など硬軟自在のイベントが教室の自慢です。