北海道大学大学院医学院 医生物学講座 神経生物学教室

教授神谷 温之連携医学系

- プロフィール

-

- 1987年、金沢大学医学部 助手

- 1992年、カリフォルニア大学バークレー校 研究員

- 1996年、群馬大学医学部 講師

- 2000年、神戸大学大学院医学系研究科 助教授

- 2004年、北海道大学大学院医学研究科 教授

脳のデジタル信号のアナログな調節を発見

神経生物学教室では、脳の軸索の研究を行っています。脳の神経回路では軸索とよばれる細いケーブル様の構造が高速に電気信号を伝達しますが、脳の軸索は極めて細く、これまでその電気活動を直接とらえることは困難でした。近年、脳スライスの作成法が格段に進歩し、軸索からの直接記録(サブセルラー記録)を可能とする質の高いスライス標本が作成できるようになりました。

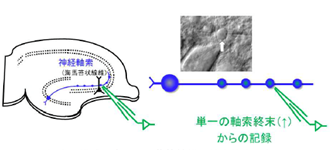

「脳スライス法の進歩により、これまで困難とされてきた軸索の活動を直接記録することができるようになりました。本教室では、単一軸索終末からのサブセルラー記録を用いて、ニューロンの動作原理の理解に向けた研究を進めています」と語る神谷温之教授。2018年、神谷教授の研究グループは、マウス海馬において、これまで困難とされてきた単一神経軸索からの神経信号の計測に成功。活動電位(脳のデジタル信号)が神経活動に応じてアナログに変化することを発見しました。これまでの通説では、脳のデジタル信号は0か1(全か無か)の法則に従うと考えられてきましたが、そこにアナログな変化が起きることを見出したのです。当時在籍していた大学院医学院博士課程の大浦峻介さんが、マウス海馬から脳スライス標本を作製し、苔状(たいじょう)線維と呼ばれる神経軸索に電気刺激を与える実験を行っていたところ、短い間隔で繰り返し刺激を与えると、神経軸索の活動電位のサイズが軽度に減弱することを発見。常に不変(1)であると考えられてきた活動電位のサイズが、可変的(アナログ)に微調整される(1から0.9になる)という結果を得ました(図1)。

左図はマウス海馬スライス標本の模式図。苔状線維の軸索終末からパッチクランプ法により活動電位を測定した(緑色)。上部の写真は活動電位を記録した軸索終末(矢印の箇所)。

「最初に実験データを見たときは、何かの間違いではないかと思ったのですが、何度やっても同じ結果になる。再現性があるということで、これは新しい脳の情報処理の仕組みを見つけたのだと確信しました」

さらに、この現象は、神経軸索の活動電位に特徴的な後脱分極応答と呼ばれる現象により生じると考えられ、持続的な活性化を示す電位依存性ナトリウムチャンネル(よみがえりナトリウムチャンネル)が関与する可能性を示しました。本研究は、マウスの脳スライス標本において、これまで困難とされてきた単一神経軸索レベルでの解析を可能にすることで、活動電位はデジタル信号であるという従来の定説をくつがえし、神経情報の精巧な制御機構の一端を解明したものと位置付けられます。本研究成果は2018年2月12日公開のeNeuro誌に掲載されました。

「現在、ヨーロッパなどではスーパーコンピューターを用いて人間の脳活動を再現する試みが進められていますが、それらの研究では神経軸索を単なる『デジタルケーブル』と仮定しています。それに対し私たちの研究成果は、人間の脳はもっと複雑でフレキシブルであり、高度な情報処理機能を持っていることを証明するものとなるでしょう。0/1と思われていた神経活動に、0/1ではないファクターを入れることによって、よりリアルな脳活動の再現に近づけることができます。私たちの今回の発見は、脳生理学の大きなゴールのひとつである『脳のはたらきの仕組みに関する理解』に大きく貢献できたのではないかと思います」

クラシック音楽のように普遍的な研究を目指す

本教室では、実験だけでなくコンピューターシミュレーションを取り入れた研究も行っています。難易度の高い単一軸索からのサブセルラー記録と、コンピューターシミュレーションを駆使した原理やメカニズムの解明。しかも、その両方をひとつの研究室で行う「二刀流」の面白さを学生にも伝えたいと神谷教授は語ります。

「電気生理は歴史の古いオーソドックスな実験手法ですが、近年はパッチクランプ法などの発展により数ミリ秒単位で現象をとらえることができるようになりました。サブセルラー記録にチャレンジしている研究者はまだ数が少なく、新たな発見ができる可能性が高い領域です。その発見から導き出した仮説をモデル化し、コンピューター上で再現することで、より信頼できる結論が得られます。そうした研究成果の中には、これまでの通説や概念をくつがえす、あるいはリライトするような大きなインパクトを持つものも出てくるはずです」

また、神谷教授は、生理学分野における基礎研究の重要性について「クラシック音楽のようなもの」と表現します。 「クラシックとは古臭いという意味ではなく、50年、100年経っても色褪せることのない、ゆるぎない基盤に基づくものです。バイオリンやピアノの演奏のように、社会の変化や流行に左右されず、いつまでも変わらない確かな価値を持つ研究は、それ自体が魅力であり先端性があると思います。北大は懐の深い大学であり、いち早く社会に貢献できるイノベーティブな研究から、100年後を見据えた基礎的な研究まで、さまざまなタイプの研究活動に従事することができます。医学部の学生さんは非常に優秀で、科学的思考・科学的アプローチを得意とし、研究者としてのポテンシャルが高い人材もたくさんいます。大学院に入って研究をするからには、ぜひとも、これまでの概念をリライトすることを夢見てほしいですね。」

神谷教授とともにシミュレーションの結果を検討・ 解析する大学院生のZhao Peng(ジャオ ペン)さん。

(取材:2021年7月)

留学生とともに軸索研究の魅力を世界へ発信

留学生中心の研究室ということもあり、海外の研究室とも積極的な交流を行っており、大学院生をヨーロッパ神経科学連合(FENS)のトレーニングコースに派遣したり、カリフォルニア大学で講演を行うなど、さまざまな国際交流を推進しています。また昨年はフランスの共同研究者と国際共著によるeBook を企画し出版しました。これまでに世界中の多くの軸索研究者にアクセスされています。「世界は広い、世界はスゴい、世界は面白い!」のメッセージを未来のサイエンティストたちに伝えていければと願っています。