北海道大学大学院医学院 生殖・発達医学講座 産婦人科学教室

教授渡利 英道専門医学系

- 1989年、北海道大学医学部医学科 卒業

- 1989年、北海道大学医学部産婦人科学教室 入局

- 1995年、北海道大学大学院医学研究科博士課程 修了

- 1996年、ペンシルベニア大学産婦人科 research fellow

- 2001年、北海道大学病院 婦人科 助手

- 2006年、北海道大学病院 婦人科 講師

- 2015年、北海道大学病院 婦人科 准教授

- 2018年、北海道大学大学院医学研究院 産婦人科学教室 教授

研究と臨床の両面から産婦人科医療をリード

北海道内の6つの三次医療圏のうち5つの周産期センターを関連施設としている北海道大学産婦人科。渡利英道教授率いる産婦人科学教室は、地域の産婦人科医療の維持・発展における中心的存在として、最先端の診療と臨床研究を推進し、高度な専門性を持った医師の育成に取り組んでいます。

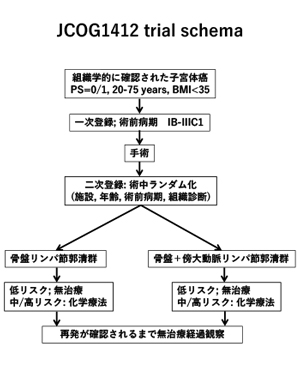

産婦人科学教室の主な研究テーマは、婦人科がんの標準治療を目指した多施設共同臨床試験と、婦人科がんに関する臨床的・基礎的研究の2つ。臨床試験では、リンパ節転移リスクを有する子宮体がんに対する標準的リンパ節郭清確立を目指したランダム化比較第Ⅲ相試験(JCOG1412)を、北大が中心となり全国の医療施設と共同で進めています(図1)。子宮体がんの外科治療においては、がんの周囲にあるリンパ節を同時に切除するリンパ節郭清を行うケースが多いのですが、その際、切除する範囲を骨盤リンパ節までとするか、骨盤および傍大動脈リンパ節までとするかで、その後の転移リスクや治療効果がどのように異なるかを詳しく検証することができていませんでした。今回の臨床試験では、全国の医療機関と協力し、数百人規模で10年以上にわたり臨床研究を行う計画です。渡利教授は「研究の結果は、今後の子宮体がん治療のガイドラインを決める要因にもなり得ると考えられています。子宮体がんは日本でも年々患者が増加している注目度の高い疾患で、効果的な治療方法の確立や標準化に貢献することは大きなインパクトを持つと考えています」と語ります。

一方、婦人科がんの臨床的・基礎的研究では、婦人科がんの早期発見・診断・治療に関するさまざまな研究を行っています。現在、北大病院の産婦人科では、周産期、婦人科腫瘍、生殖医療、女性医学、遺伝医学など幅広い領域で診療を行っており、教室に属する大学院生の多くが北大病院で産婦人科医として診療にあたっています。日々の診療の中で得られたクリニカル・クエスチョン(臨床的疑問)が研究テーマとなる場合も多く、疫学のような社会的アプローチから分子生物学的な技術、あるいは基礎的な細胞レベルの研究など、さまざまな手法を用いて解析しています。現在、産婦人科学教室では、①子宮頸がんならびに前がん病変の早期発見・治療に関する研究、②オルガノイド培養、PDXモデルを用いた研究、③尿中エクソソーム解析を用いた婦人科がん早期診断に関する研究、④婦人科がんにおけるEMT、non-codingRNAの意義に関する研究などを進めています。

「診療に携わる中から臨床的な課題を見つけることはとても重要です。さらに、それらの課題が将来的に患者さんに役立つ研究成果につなげていくことが、本研究室で学ぶ大きな意義のひとつだと思っています」

幅広く奥深い領域で自分の興味に沿った働き方が選べる

近年は、産婦人科の医師不足が社会問題化し、特に地方都市や過疎地での周産期医療体制の維持が喫緊の課題となっています。こうした状況の中、公益社団法人日本産婦人科学会では産婦人科未来委員会を立ち上げて若手産婦人科医のリクルートを目指した活動を続けており、ここ数年は産婦人科専攻医の数が少しずつ増加しています。2019年度から2020年度まで産婦人科未来委員会の委員長を務めた渡利教授は、産婦人科学の魅力について次のように語ります。「女性だけを対象にしているので狭い領域だと思われがちなのですが、実際は、生まれる前から老年期に至るまで女性の一生にずっと関わるスペシャリストです。また、対象とする疾患は周産期学、生殖医学、婦人科腫瘍学、女性医学、遺伝医学など多岐にわたり、一人ひとりの興味に沿った分野を選択することができ、その内容に応じた働き方が選べます。研究に取り組む大学院生に対しては、学会発表・論文発表に対する経済的なサポート、基礎研究教室などとの積極的な交流を通じた研究の推進、国内外への留学の積極的な推進などの支援をおこっており、リサーチマインドと国際性を有する一流の臨床医が一人でも多く育ってくれることを願っています」

2008年、渡利教授は北大の産婦人科医局を母体とした一般社団法人「女性の医療と健康を守る医師連合(WIND)」の設立に尽力しました。医局の法人化は国内初のことでした。現在、北大産婦人科医局に所属していた医師を中心に約160名が在籍し、施設会員として加盟している医療施設も30に及びます。 「医局を法人化することの狙いは、それまで任意団体であった医局を一般社団法人として組織運営した方が、周囲からの理解も得られやすく、透明性が高まると考えたからです。人材の育成方法は医局の頃と大きく変わったわけではなく、個人の興味や能力に合わせた教育を実施しています」 WINDでは産婦人科領域専攻医の研修や学生・大学院生向けのハンズオンセミナーなどを開催し、産婦人科に必要な手技を直接指導したり、若手産婦人科医と交流するなどして、産婦人科医療の重要性や醍醐味を伝えています。

「産婦人科学を目指す医師が増えれば、臨床的・基礎的な研究テーマも幅広くなり、多様な専門性を持った医師が活躍できる場も広がるのではないかと思います。産婦人科はやりがいのある診療科であり、本教室には国内外からさまざまな個性を持った学生や研究者が集まっています。ここから、リサーチマインドと国際性を有する一流の臨床医が一人でも多く育ってくれることを願っています」

(取材:2021年10月)