北海道大学大学院医学院 侵襲制御医学講座 救急医学教室

教授和田 剛志外科系

- 2005年 北海道大学医学部医学科 卒業

- 2005年 旭川赤十字病院 研修医

- 2006年 北海道大学病院 卒後臨床研修センター 研修医

- 2007年 北海道大学病院 先進急性期医療センター 救急科 医員

- 2010年 日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 助教

- 2012年 日本医科大学付属病院 脳神経外科 助教

- 2013年 北海道大学病院 先進急性期医療センター 救急科 助教

- 2016年 Pathology & Laboratory Medicine, School of Medicine, Boston University Research fellow

- 2016年 Harvard Medical School/Brigham & Women's Hospital Research Fellow

- 2018年 北海道大学病院 先進急性期医療センター 救急科 助教

- 2019年 北海道大学病院 救急科 助教

- 2020年 北海道大学大学院医学研究院 侵製制御医学分野 救急医学教室 助教

- 2024年 北海道大学大学院医学研究院 侵襲制御医学分野 救急医学教室 教授

救急の現場を支えつつ臨床・基礎の両面で画期的な研究を推進

三次救急医療病院である北海道大学病院は、脳卒中や急性心筋梗塞など緊急性・専門性の高い疾病の中でも、特に重篤な救急患者に対応しています。その最前線で年間1000〜1200人の救急患者を受け入れているのが救急救命センターです。センター長を務めるのは、医学研究院 侵襲制御医学分野 救急医学教室の和田剛志教授。広範囲熱傷や多発外傷など、他院では対応できない特殊な症例も受け入れ、北海道・札幌市の「最後の砦」として、効率よく質の高い救急医療を全日・通年欠損なく提供しています。

「救急医学は、臓器別の専門性を持たないことが専門性と言えます。救急患者の初期対応だけでなく、その後の集中治療まで担当することも多く、『いつでも、どこでも、誰にでも高度な医療を提供』することを目指しています。また、ドクターヘリやドクターカー、災害医療、感染症対応など社会性の高い医療を担うことも重要な役割です」と和田教授は語ります。一方で、他の診療科との協力体制構築にも取り組み、最近では整形外科との協力により急性期外科治療体制の拡充を進めています。

「これは外傷診療の集約化を目指す第一歩であり、将来的には外傷だけでなく、急性期に手術が必要な内因性疾患も北大病院で一元的に対応できる体制を構築したいと考えています。北大病院は高度で専門的な医療体制を整えている三次救急医療病院であり、技術的にもマンパワー的にも充実していると言えます」

研究面では、和田教授が専門とする血液凝固障害、特に播種性血管内凝固症候群(DIC)の研究に取り組んでいます。DICは全身で小さな血栓ができる一方で、凝固因子が消費されてしまうため、別の箇所で出血が起こるという一見矛盾した病態です。従来、外傷に伴うDICでは出血があるため抗凝固療法は採用しないのが常識とされていますが、和田教授は外傷患者にも抗凝固療法が有効かもしれないという革新的な仮説を立て、外傷患者への抗凝固療法の臨床研究を進めています。

「例えば、敗血症に伴うDICでは抗凝固療法が有効とされていますが、過剰な凝固反応を抑えることで出血を止められるのであれば、外傷患者のDICにも適用できる可能性があるのではないかと考えました。かなりチャレンジングな考え方ですが、最近では賛同を得られるようになってきています。成功すれば外傷性凝固障害の病態概念を大きく変える可能性もあると考えています」

また、重症外傷後の免疫応答に関する研究も行い、頭部外傷の特異的な免疫応答に関するメカニズムの解明に取り組んでいます。和田教授は、「外傷後には免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなるケースが多く見られるのですが、特に興味深いことに、頭部外傷後は逆に免疫が強化されるという現象で、この違いを解明することで新たな感染症治療法の開発につながるのではないかと考え、研究を進めているところです」と語り、救急医学教室の研究グループでは外傷をはじめとした生体侵襲後の免疫細胞(特に好中球)の機能変化を詳細に分析しています。

明るくフレンドリーな雰囲気の中で侵襲免疫学の研究に取り組む

訪問外国人研究員の林 佑誠(リン ヨウチェン)さんは台湾の萬芳醫院急診医学科の医師で、2025年4月から救急医学教室に研究留学しています。現在は、和田教授の侵襲免疫学研究の研究基盤を応用し、敗血症病態における体温管理の免疫応答研究に取り組んでいます。林さんは教室の雰囲気や研究環境について次のように語っています。

「最初は言葉の壁や慣れない環境の違いなどに戸惑うこともありましたが、教室の雰囲気がフレンドリーで、すぐに親しくなることができました。日本の食文化にも馴染みがあったので、苦労することなく研究を続けることができています」

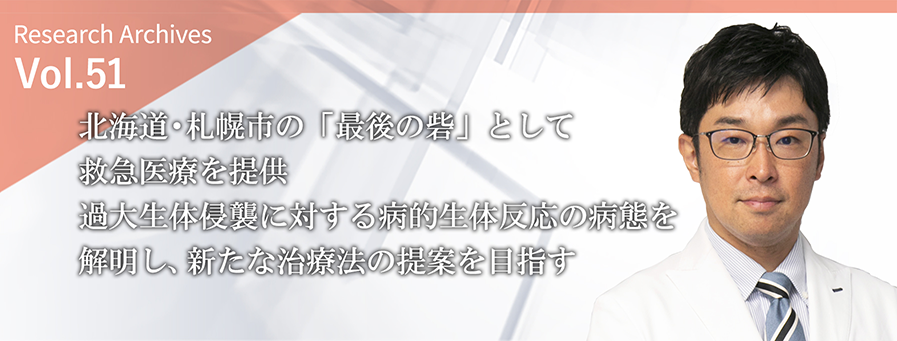

特任助教の水柿明日美さんは、外傷後敗血症病態に関与する好中球フェノタイプの研究に従事しています。好中球は自然免疫の中核を担い、感染症の最前線で病原体を排除する役割を持つことで広く知られています。しかし近年、炎症性好中球だけではなく、抗炎症作用を持つ好中球など多様な機能を有する好中球フェノタイプの存在が指摘され、さまざまな病態に好中球フェノタイプが関与している可能性が示唆されています。本研究では外傷後敗血症モデルマウスを用い、生存率や腹水生菌数の検討、病理組織学的解析や先端免疫学解析機器を用いた解析を行ない、外傷後敗血症病態における好中球フェノタイプの関与を明らかにし、予後と関連する因子について検討しています。外傷後の好中球に着目した研究はまだ数が少なく、外傷後の免疫応答を解明する重要な研究課題と考えられています。

「私は勤務医を10年経験したのちに大学院へ進学しました。研究者としてのスタートは遅い方ですが、和田教授をはじめ基礎研究に携わる先生方から多くの刺激と学びを得ています。臨床の現場とは違う経験や見識を身につけることができるのは、私にとって大きな糧となっています」と水柿さん。

(取材:2025年8月)

レジャーやスポーツを楽しむことでリラックスした時間を過ごす

教室の雰囲気については、「協調」を重視し、若手医師が意見を言いやすい心理的安全性の確保に努めています。若手医師のキャリア形成を支援し、留学や専門分野の追求を積極的に奨励しています。ビアガーデンに行ったり温泉旅行を実施するなどレジャー系のイベントが多く、マラソンやボーリング大会などスポーツ活動も盛んです。シフトの空き時間や休日を利用して体を鍛え、「この教室にはメタボの人がいない」と言われるほどです。救急医療の最前線で全力を尽くす医師たちが、緊張から解放されリラックスした時間を過ごせるよう、教室内は明るい雰囲気に包まれています。