-

医学科について

-

教育内容

-

入学希望の方へ

-

在学生・卒業生の方へ

-

国際交流

その他

-

医学院について

-

教育内容

-

入学希望の方へ

-

在学生・修了生の方へ

-

国際交流

その他

-

医理工学院について

-

教育内容

-

入学希望の方へ

-

在学生の方へ

-

その他

-

医学研究院について

-

組織

-

産学連携研究

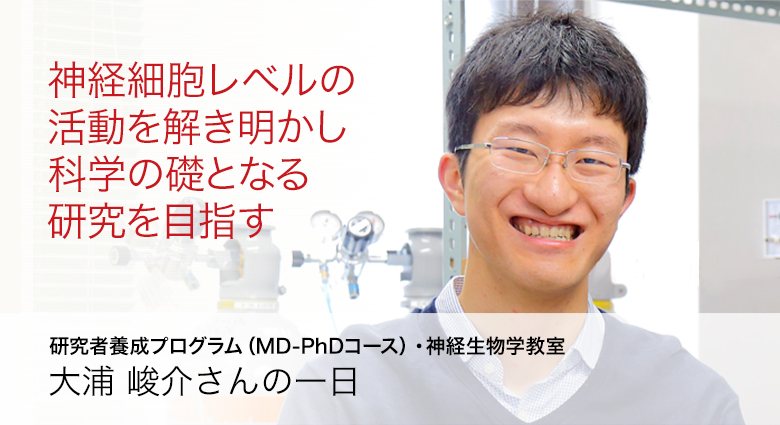

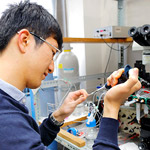

大浦 峻介さんの一日(博士課程)

- HOME

- 医学院

- 写真で見る大学院生の一日

- 大浦 峻介さんの一日(博士課程)